El 11 de septiembre de 1971, en un paraje boscoso del Estado de México, se gestó uno de los capítulos más intensos y polémicos en la historia cultural del país: el Festival Rock y Ruedas de Avándaro. Aquella jornada, que convocó a más de 100 mil jóvenes —aunque las crónicas de la época hablan de cifras que rebasan el cuarto de millón—, se convirtió en un parteaguas no solo para la música, sino también para la forma en que la juventud mexicana se asumía frente al poder, la moral conservadora y los medios de comunicación.

El Woodstock mexicano

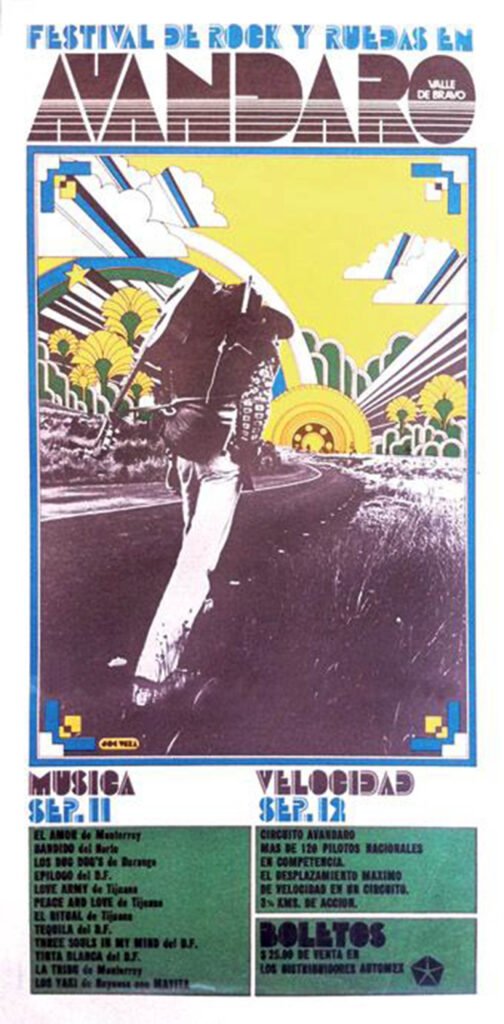

Inspirado en la mística del legendario Woodstock (1969), Avándaro nació con un propósito distinto: inicialmente sería un evento deportivo de carreras automovilísticas, acompañado de música como complemento. Sin embargo, pronto la música tomó el protagonismo y lo que se pensaba como una actividad secundaria se transformó en un festival de rock que pasaría a la historia como el “Woodstock mexicano”.

Desde la víspera, miles de jóvenes comenzaron a llegar al valle de Avándaro, en Valle de Bravo, cargando mochilas, tiendas de campaña y guitarras. La atmósfera era de comunión, libertad y efervescencia. La prensa de la época describió a los asistentes como “la tribu del rock”: jóvenes con el cabello largo, ropa psicodélica y una actitud de rebeldía pacífica.

El cartel del festival

Aunque varios grupos quedaron en la memoria colectiva, el festival contó con la participación de algunas de las bandas más representativas de la naciente escena del rock mexicano. Entre ellas:

- Peace and Love, con su interpretación de We Got the Power, convertida en himno del encuentro.

- Three Souls in My Mind, precursores del rock urbano, que más tarde se transformarían en El Tri.

- La División del Norte

- Los Dug Dug’s, pioneros del rock psicodélico nacional.

- Tinta Blanca, con un discurso social que resonó en la juventud.

- Bandido y Tequila, entre otros proyectos de la época.

Los escenarios improvisados, las fallas de audio y la precariedad técnica contrastaron con la energía de los músicos y la conexión con el público. Para muchos, era la primera vez que veían reunidos a tantos artistas de rock en un solo espacio.

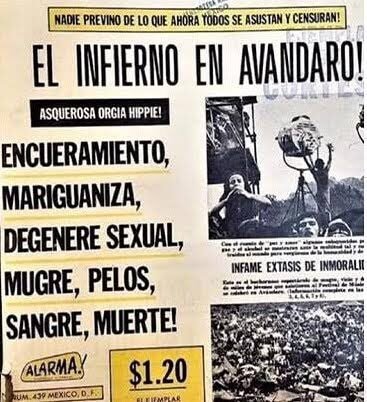

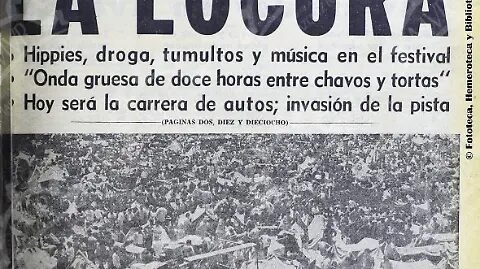

El estallido cultural… y el escándalo mediático

Lo que para los asistentes fue una experiencia de libertad, música y comunidad, para las autoridades y buena parte de la prensa se convirtió en un escándalo. La transmisión televisiva de algunos fragmentos y las crónicas posteriores destacaron más los excesos —el consumo de drogas, la desnudez, el descontrol juvenil— que el aspecto musical. Titulares como “La juventud perdida en Avándaro” o “La orgía del rock” marcaron la narrativa oficial.

La reacción del gobierno fue inmediata: se satanizó al rock y se prohibieron los conciertos masivos. La industria musical, que había comenzado a abrirse a los grupos nacionales, cerró filas. En adelante, el rock en México fue confinado a los llamados “hoyos fonquis”, espacios clandestinos donde la música sobrevivió durante años, lejos de los grandes escenarios y de la difusión mediática.

El legado de Avándaro

Más allá de las condenas morales y la censura, Avándaro dejó una huella imborrable. Se trató del primer gran encuentro masivo de la juventud mexicana en torno a la música, una expresión generacional que evidenció el deseo de libertad y el choque cultural con una sociedad rígida y autoritaria.

El festival también consolidó a varias bandas que después serían pilares del rock mexicano y abrió la puerta a la construcción de una identidad propia en un género que hasta entonces era visto como importado.

Hoy, a 53 años de distancia, Avándaro sigue siendo un mito fundacional. Para algunos, fue el sueño hippie mexicano truncado; para otros, el momento en que el rock demostró su fuerza como herramienta de identidad y resistencia cultural. Lo cierto es que aquella jornada de septiembre de 1971 marcó el inicio de una relación compleja entre el rock, el Estado y la sociedad mexicana.

Un festival que duró apenas un día, pero cuyo eco aún resuena medio siglo después.