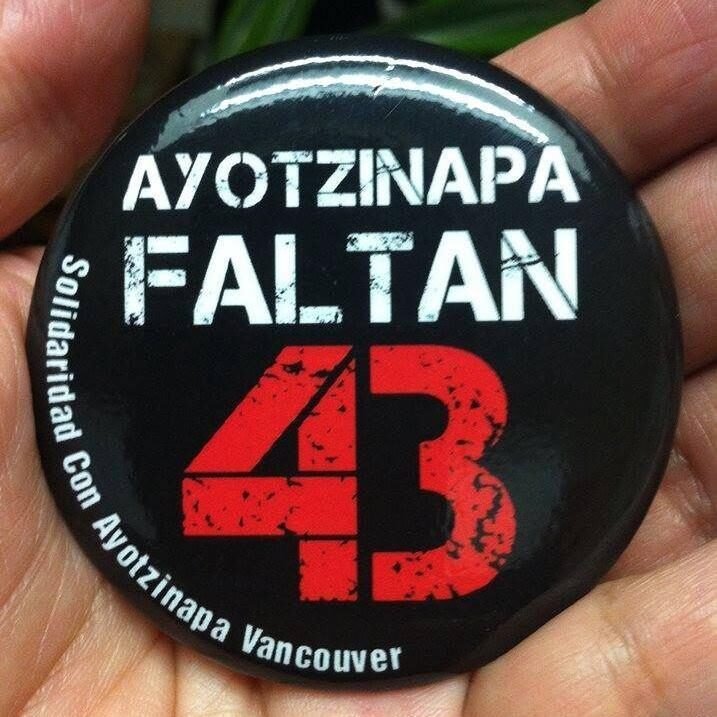

A once años de la noche en que 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa fueron desaparecidos, la protesta de madres, padres y compañeras y compañeros frente al Campo Militar 35-C (antiguo 27 Batallón de Infantería) en Iguala condensó otra vez el núcleo de la reclamación: la exigencia de verdad y justicia frente a un Estado que, denuncian víctimas y organizaciones civiles, ha protegido información clave y ha permitido la impunidad de actores institucionales. La crónica y la denuncia del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, en el cual se basa este texto, recogen la intensidad de ese reclamo; más allá de la liturgia de los aniversarios, lo que se juega es la posibilidad de que el aparato militar rinda cuentas por su posible participación y por la negativa a abrir expedientes que podrían explicar el destino de los jóvenes.

Los hechos narrados —padres y madres que se forman, muestran los rostros de sus hijos, reclaman frente a las puertas alambradas del Campo Militar— son, en sí mismos, una imagen de confrontación entre la memoria social y el aparato represivo del Estado. En las voces de familiares como Melitón Ortega y Emiliano Navarrete, recogidas por , resuena una tesis que dejó de ser mera sospecha para convertirse en línea de investigación respaldada por expertos: la presencia de militares en la región la noche del ataque, la existencia de elementos infiltrados en la propia escuela y la reticencia institucional a entregar información que podría ser determinante. Esa acumulación de testimonio y evidencia sitúa al Ejército no como un actor periférico sino como un nodo imprescindible para entender lo ocurrido.

Los informes especializados han venido a complejizar esa convicción popular. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), entre otros, documentó interceptaciones, análisis de rutas y pruebas que sugieren que la capacidad de monitoreo y vigilancia de las fuerzas armadas permitió seguir en tiempo real los desplazamientos de grupos de estudiantes y que, en algunos pasajes de la investigación, hubo información que no fue puesta a disposición plena de las averiguaciones. Ese entramado técnico —peritajes telefónicos, croquis, registros de inteligencia— refuerza la denuncia de las familias: no se trata sólo de omisiones, sino de posibles acciones y decisiones militares que deben investigarse a fondo.

La negativa del Ejército a entregar 800 folios reclamados por víctimas y organizaciones fue uno de los puntos más inflamables en el mitin. Para los familiares, esos documentos no son un símbolo burocrático sino la llave de acceso a rutas, órdenes y comunicaciones que podrían dar con el paradero de los estudiantes. La persistente alegación de secreto o reserva por motivos de seguridad ha chocado con los recursos de las víctimas que, a lo largo de la última década, han exigido medidas excepcionales de transparencia para casos de desaparición forzada y crímenes de lesa humanidad. En ese choque se condensa una tensión institucional mayor: la dificultad de someter a escrutinio a entes cuya lógica de organización y mando fue diseñada para la discreción y la reserva.

#ReporteEspecial | Caso Ayotzinapa: expertos del GIEI, dispuestos a regresar a México si el Ejército abre sus archivos | Por Rafael Croda

— Proceso (@proceso) September 25, 2025

Ángela Buitrago confirma a Proceso la voluntad del grupo de retomar el caso Ayotzinapa. La condición clave es: acceso total a la información…

La narrativa pública dominante durante años —la llamada “verdad histórica” que apuntó a la responsabilidad de bandas criminales locales y a la quema de cuerpos en el basurero de Cocula— fue ya fuertemente cuestionada por los peritajes independientes y por filtraciones y análisis posteriores. Hackeos, entregas de documentos y reseñas periodísticas sobre archivos militares han mostrado que la vigilancia y el análisis interno sobre Ayotzinapa existieron por años y que, según diversas fuentes, hubo intercambio de información entre mandos y otras instancias de seguridad que no siempre quedó documentado en las carpetas abiertas al público o a las víctimas. Esos elementos han alimentado una hipótesis que hoy recorre la protesta: la coordinación entre policías y otros actores fue conocida, tolerada o, en el peor de los escenarios, dirigida desde instancias con capacidades de inteligencia militar.

Desde una perspectiva política, la movilización de Iguala representa varios planos de tensión. Primero, la relación entre el Ejecutivo y las Fuerzas Armadas: gobiernos que han prometido abrir archivos han chocado con una institucionalidad castrense que reivindica autonomía y reserva operativa. Segundo, el desgaste de la credibilidad estatal ante familias que han visto promesas de “líneas de investigación” que no prosperan en sanciones efectivas a los responsables intelectuales y materiales. Y tercero, el impacto simbólico de la impunidad prolongada: años de espera que han transformado el reclamo particular por desaparecidos en un cuestionamiento profundo al papel del Ejército en la vida pública y al esquema de seguridad nacional. Esa confluencia explica por qué los padres y madres no limitan su demanda a la identificación de una ruta de hechos sino que plantean reformas y controles sobre el accionar castrense.

El testimonio público del ex secretario de la Defensa, la referencia recurrente a mandos como Salvador Cienfuegos y la exigencia de que quienes fueron detenidos por su presunta responsabilidad no queden impunes agregan otro componente: la dimensión penal y política. Cuando don Melitón o don Emiliano reclaman cárcel para quienes consideran autores, no sólo buscan castigo individual; demandan que el proceso muestre que el Estado puede investigar y sancionar a sus propios mandos. En México, donde la militarización de tareas de seguridad ha crecido en las últimas décadas, esa exigencia implica reabrir un debate sobre controles civiles, jurisdicción y el lugar que deben tener las instituciones castrenses en la investigación de violaciones graves a derechos humanos.

La protesta no fue únicamente una liturgia memorial; tuvo momentos de tensión material: consignas, pintas que recordaron la fecha del 26 de septiembre, y episodios de confrontación que terminaron con la quema de un vehículo cerca del portón del Campo Militar, imágenes que vuelven a colocar en primer plano la fricción entre protesta social y seguridad pública. Ese escenario obliga a una reflexión periodística y política: la impunidad no sólo prolonga el dolor, sino que alimenta formas de protesta que, cuando se topan con una respuesta represiva, pueden escalar y proporcionar nuevos pretextos para endurecer la presencia militar en la vida pública. Los padres y madres, sin embargo, reiteran que no busca-rán revancha sino la restitución del derecho más básico: saber dónde están sus hijos.

El mapa de responsabilidades que dibujan las familias y las organizaciones de derechos humanos demanda medidas concretas: apertura completa de archivos militares relacionados con la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre, acceso pleno de peritos independientes a la información reservada, y procedimientos que permitan determinar mandos responsables por omisión, comisión u ocultamiento de información. También plantea la necesidad de que las instituciones de derechos humanos nacionales e internacionales mantengan seguimiento riguroso y público del caso hasta lograr resultados judiciales. Sin verdad y sin sanción, la memoria colectiva corre el riesgo de convertirse en una herida institucional crónica que erosiona la confianza ciudadana.

La historia de Ayotzinapa, además, es una lección sobre la persistencia de patrones: infiltraciones, prácticas de vigilancia y desapariciones que remiten a episodios previos de la historia reciente del país. Para las familias, Ayotzinapa no es un anacronismo; es la continuidad de una práctica de violación de derechos humanos que, según denuncian, atraviesa décadas y que requiere respuesta sistémica. El reclamo de y de las madres y padres, en ese sentido, no solo interpela a un gobierno concreto: interpela la arquitectura institucional que ha permitido que el Ejército se mantenga al margen del escrutinio público en casos de desaparición forzada y en tantas otras violaciones.

La exigencia final que quedó en las puertas del Campo Militar 35-C es tan sencilla como ineludible: entreguen los 800 folios y permitan que la investigación avance sin cortapisas. Es una demanda que, en términos prácticos, debería traducirse en una decisión política y jurídica clara: desclasificar lo necesario, facilitar el acceso a peritos independientes y, sobre todo, garantizar que quienes ordenaron, permitieron u ocultaron la comisión del crimen enfrenten la justicia. La responsabilidad del periodismo es registrar esa demanda con rigor, contrastar las versiones oficiales, seguir las rutas documentales y mantener la presión sobre las instituciones para que la impunidad no se convierta en la respuesta permanente. Mientras las madres y padres conserven la memoria y la fuerza para volver a plantarse frente al acceso militar, la pregunta sobre quién vio y quién protegió a los perpetradores seguirá siendo una herida abierta en la vida pública mexicana.