En una carta pública dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum, cientos de colectivos de mujeres y disidencias —organizadas y no organizadas— alzaron la voz esta semana para denunciar lo que califican como un nuevo episodio de despojo territorial contra comunidades zapatistas y otras vinculadas al proyecto del Común. Al extender su reclamo más allá del ámbito local, estas organizaciones demandan al Gobierno federal actuar y mostrar congruencia con el discurso oficial de respeto a los pueblos originarios.

La misiva, difundida por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), enfatiza que “legalizar tierras con papeles para unos y despojar tierras a quienes las trabajan parece perversa restitución”, pues erosionaría los principios de autonomía y justicia comunitaria entre los pueblos indígenas. En términos simbólicos y políticos, la carta remonta esas prácticas al largo historial de violencia sobre los territorios originarios, recordando las múltiples agresiones sufridas por los pueblos indígenas primero en la etapa colonial, luego durante las reformas agrarias o el expansionismo ganadero, y en tiempos más recientes como parte de dinámicas neoliberales.

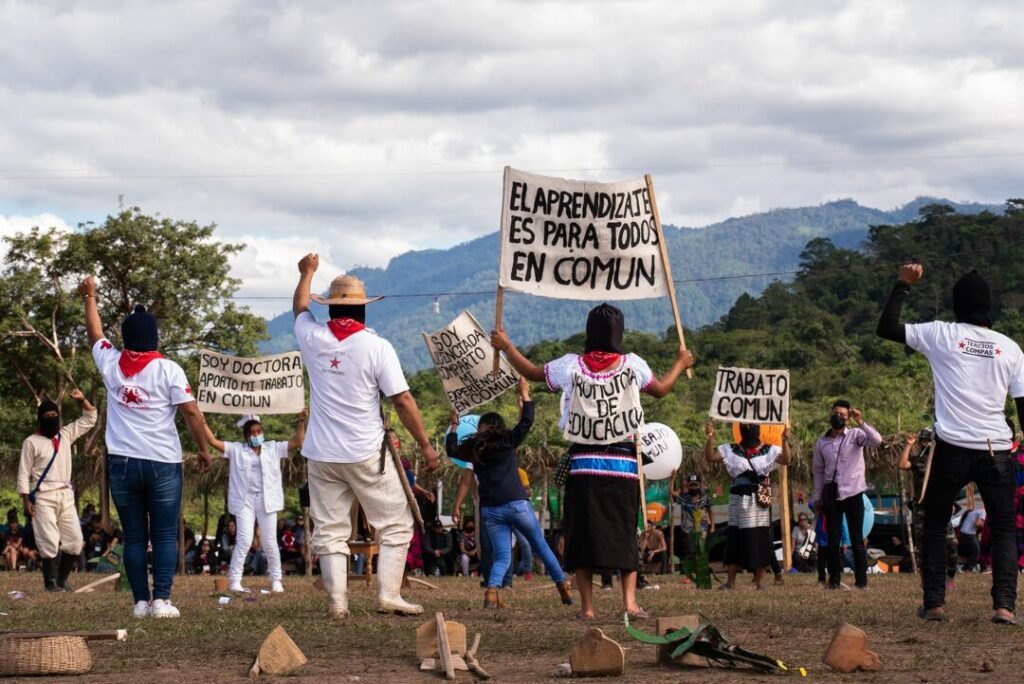

Para las firmantes, las comunidades zapatistas no solo están defendiendo un territorio concreto, sino también el sentido de comunidad y memoria ancestral plasmada en esas tierras. En ese marco, subrayan que dicho territorio es “lugar que guarda los ombligos y los espíritus de nuestrxs ancestrxs”. Esa frase, cargada de una poética que busca reivindicar una relación profunda con la tierra, aparece en la carta con sentido de identidad y resistencia más que como ornamento retórico.

El documento interpela directamente al Ejecutivo federal, preguntando qué siente la mandataria “frente a estas violencias” y cuestionando si, al permitir o no frenar estos ataques territoriales, ella misma se está volviendo parte de una estrategia que busca confrontar pueblos que han recuperado tierras. En ese sentido, el reclamo no es meramente simbólico, sino exigente en cuanto al papel institucional: exige respeto a las autonomías y al derecho de los pueblos a decidir sus formas de vida sin imposiciones externas.

Este pronunciamiento es un giro de relevancia política: hasta ahora, las denuncias sobre el hostigamiento o las disputas territoriales en zonas zapatistas habían surgido principalmente desde organizaciones locales, defensores de derechos humanos y colectivos de base. Al tener la rúbrica de múltiples organizaciones de mujeres de distintas geografías, culturas y lenguas, la carta busca universalizar el conflicto, promover solidaridad nacional e internacional, y generar presión política en un momento electoral y simbólico para el gobierno federal.

El contexto en Chiapas no es ajeno a esta tensión. En los últimos meses, comunidades zapatistas han denunciado nuevos intentos de terceros por apropiarse de franjas de tierra recuperadas desde 1994, algunas bajo figura comunal o ejidal, otras en calidad de zonas autónomas. También han advertido de presiones legales y administrativas para regularizar predios de terceros, lo que podría competir con las tierras comunitarias o generar conflictos internos de delimitación. Algunas de esas denuncias apuntan a actores privados, otros a agentes estatales o municipales coludidos con intereses externos.

Para el gobierno de Sheinbaum, esta carta representa un desafío político significativo. Hasta ahora, su administración ha proclamado un discurso de cercanía con las causas indígenas y un compromiso con la transformación social. Pero esos postulados serán puestos a prueba si no hay una respuesta clara al menos mediática —y sobre todo una acción gubernamental— ante las denuncias de despojo. La reacción oficial podría definirse como una política de diálogo, intervención directa en conflictos territoriales o, por el contrario, el silencio. En cualquier caso, lo que está en juego no es solo una disputa local, sino la consistencia entre el discurso de “gobierno del pueblo” y la praxis frente a los territorios.

El tono de la misiva sugiere también que las firmantes no se conforman con una respuesta superficial o simbólica. No piden simples pronunciamientos, sino acciones concretas: alto al despojo, respeto a la autonomía y protección de comunidades históricamente marginadas en la construcción de la nación. En ese sentido, su carta es también una alerta política: en territorio zapatista se juega una de las apuestas más sensibles del nuevo discurso de transformación nacional.

El saldo inmediato de esta carta dependerá de cómo responda la Presidencia. Pero más allá de eso, refleja un fenómeno de visibilización creciente: mujeres, disidencias y organizaciones de distintos rincones del país asumen el papel de respaldo activo de las luchas comunitarias indígenas, incluso cuando estas ocurren en zonas remotas, para evitar que los conflictos locales queden silenciados o localizados. Que esta voz colectiva llegue hasta Palacio Nacional es una demostración política: solo a través de alianzas amplias y corresponsables las comunidades zapatistas pueden fortalecer su capacidad de resistencia frente a fuerzas que hoy reconcultan territorios con un modelo de desarrollo que busca expandirse incluso allí donde las comunidades han logrado, a pulso, mantener su autonomía.

Si Sheinbaum decide responder con un gesto —y posteriormente con una acción— que refleje sus promesas, el caso tendrá gran peso simbólico en el rumbo del proyecto político que representa. Pero si el Gobierno opta por ignorar la carta o evitar asumir compromisos reales, ese silencio podría entenderse como una señal de ruptura entre discurso y práctica, con un costo político considerable ante comunidades indígenas, defensores de derechos humanos y colectivos feministas que han decidido no permanecer callados.